2016.03.07.

司法書士【奈良全国大会に参加しました】

この土日は、奈良において、全国青年司法書士協議会の全国大会及び定時総会が開催されました。

この定時総会でやっと、1年間務めた常任幹事が任期満了退任となり、ほっとしています

週末の奈良は春の陽気だったので、とても過ごしやすく、奈良公園周辺をブラブラするだけで楽しい気持ちになりました

奈良全国大会は、全国の司法書士の抱える様々な不安について、全国の司法書士を対象としたアンケート調査を実施し、その結果について検討・発表するという内容でした。

マイナス面について検討・発表すると聞くと後ろ向きな感じですが、その結果を踏まえてどのように行動するかという議論につなげることに、意義があると思いました

春は土日に各種団体の総会が続き、出席するだけで忙しいです。

また、本業においても3月は期末だからなのか、登記の申請件数が非常に多い月でもあります。

季節の変わり目、体調を崩さないように、マイペース(私の場合、マイペースがハイペースでもあるんですが )で頑張りたいと思います

)で頑張りたいと思います

<みさき司法書士事務所>

2016.02.24.

相続【養子縁組前の子の代襲相続権について】

みさき事務所のHPを開設して3年以上が経ち、毎日は無理ですが、少しづつでもブログを更新し続けてきた結果、いろいろなご質問や、感想をいただくことができるようになりました

HPへの閲覧数を見る限りでは、1日200名以上の皆さまの目に触れていることになります。

(同じ人が何回も見てくれることもあるのかな?)

本当にありがとうございます

これからも、業務のこと、司法書士のこと、日常のこと、マイペースに書き綴っていきたいと思います。

さてさて、今日の本題です。

過去のブログをご覧いただき、下記のようなケースの相続における相続人は誰か?

というご質問をいただきました。

こういう事例もあるんだ…と参考になりましたので、ここに記載したいと思います。

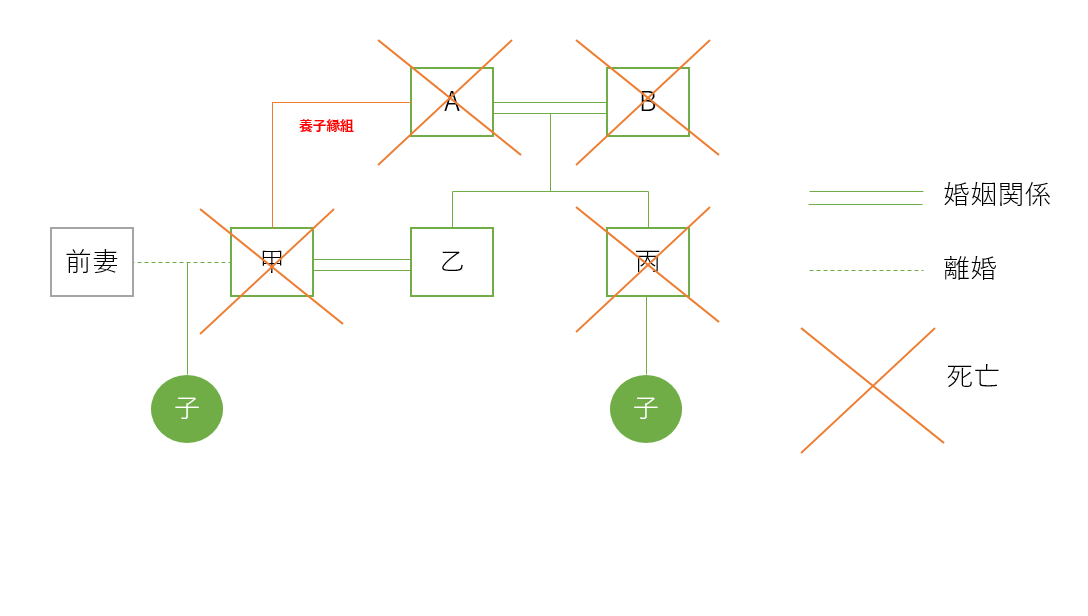

【事例】

①AB甲丙は既に死亡している。

②甲は乙と婚姻する際、Aと養子縁組をしている。

③甲には、前妻との間に子がいた。

④甲乙間に子供はいない。

Q.乙の相続における相続人に、甲の前妻との間の子は含まれるか。

要するに、乙には子がなく、配偶者甲、直系尊属ABが既に死亡しており、兄弟姉妹が相続人となるケースです。

乙の兄弟姉妹は、甲(配偶者の地位の他に、Aとの養子縁組により、兄弟姉妹としての地位もあります。)、丙ですが、いずれも既に死亡しており、その直系卑属(子)が代襲相続人になることが考えられます。

しかし、甲の直系卑属(子)は、養子縁組前に生まれた子であり、乙の相続について、甲を代襲して相続人となるかどうかが論点となっています。

過去のブログでご紹介した事案は、養子縁組前の子が養親の相続について代襲相続人と認められた事案ですが、これは

事案の特殊性から相続関係が認められたもので、例外的なものです。さらに、高裁判例ですので、どこまで汎用できるのかがわかりません。

民法727条によれば、「養子と養親及びその血族との間において、養子縁組の日から親族関係が生じる。」とありますので、原則通り、やはり前妻との間の子は、乙の相続人にはならない。

というのが私の出した結論です。

養子縁組関係が含まれる相続は複雑になることも多いので、相続人確定の際には、気をつけて確認しないといけませんね。

<みさき司法書士事務所>

2016.02.16.

不動産登記【年月日和解を原因とする所有権移転】

2月前半は、いつも参加している勉強会での講師を担当させていただいたり、

会社設立の定款認証のため、岡山県に出張したり、

全国青年司法書士協議会の会議で茨城県に行ったりと、バタバタしていてあわただしかったです。

つくば国際会議場、初めて行きましたが、整然とされた地域で、とにかくクリーンな作りになっていました。

毎回仕事や会議でいろんな場所に行くので、

全国的に地理感覚がちょっとずつわかるようになってきました。

旅行好きの私にとっては、例え仕事であっても、出張は楽しいです

さて、今日の本題ですが、「年月日和解」を原因とする和解調書による所有権移転登記についてです

所有権の移転の原因は、いくつかあります。

主に考えられる代表例は、「相続」「売買」「贈与」「遺贈」「代物弁済」などでしょう。

原因(取引行為)なく、誰かに所有権が移転することはありません。

したがって、相続以外で所有権が移転するためには、何らかの取引行為があることが必要です。

ところが、こんな先例があります。

登記原因及びその日付が記載されていない和解調書による登記原因及びその日付は、「年月日和解」とする。

(登記研究第451号125頁)

和解調書から登記原因が不明な場合だなんて、そんなこと起こりうるのか と不思議で仕方がありませんでした。

と不思議で仕方がありませんでした。

が、最近、現実にあり得る話であるということがわかりました

例えば…です。

単純な、売買契約に基づく所有権移転請求訴訟であれば、A→Bへ売買を原因として移転する。

ということがわかるでしょう。

しかし、裁判になっているような複雑な当事者の権利関係において、当事者間で登記理由関係なく、えいやっ!で所有権を移転させてしまうような場合があります。

次の例を見てみましょう

①BCは亡Aから甲土地の所有権を生前に各2分の1ずつ贈与された。

②亡Aの相続人はBCDEであり、DEが「生前贈与は亡Aの入院中で意識不明状態時に行われたものであり、無効だ」と主張し、遺産の確認訴訟をおこした。

③訴訟の中で他の相続財産についても遺産分割が行われ、いろいろと揉めた末、甲土地の所有権はBが単独所有することに決まり、C持分をB持分に移転することで、和解できた。

上記の例でいくと、判決なら判決理由が載るので、もしかしたら判決文の中から登記原因が明らかとなるかもしれませんが、和解調書で、「C持分⇒B持分へ」としか書いていなかった場合、登記原因がわからない状況です。

亡Aの遺産分割ついでに処分されている財産ですので、本当だったら「遺産分割」に当たりそうですが、これは亡A名義の不動産ではありませんので、「遺産分割」とはなりません。

「共有物分割」なのか、「贈与」なのか、和解金を支払っている場合はお金の性質によっては「売買」もありえるわけです。

また、そもそも、裁判の中でどういう認定がされたのかがわかりませんが、亡AからBCへの所有権移転自体が無効であったとすれば、この所有権移転登記を抹消した上で、亡Aの相続登記を行うべきかもしれません。

というような理屈を全部すっとばして、「C持分⇒B持分へ」と和解調書では書いているわけです

このように、登記原因が不明あるいはいくつも推定できるが、登記原因がいまいちよくわからない場合、

「年月日和解」をもって登記することができるとしたのがこの先例です

裁判所と法務局がタテ割りなのが一番の原因なのでしょうか

<みさき司法書士事務所>

2016.01.29.

不動産登記【採石権の抹消】

山林などの登記簿謄本を取ると、よくわからない権利がついていることがときどきあります

最近見かけたよくわからない権利は採石権でした。

そして、その採石権抹消のご依頼を受けました。

受験時代、教科書で1度見かけたことがあるだけの権利

登記簿からわかる情報(登記事項)は、

原因、存続期間(最長が20年)、採石権の内容、採石料、支払期、採石権者です。

ぱっと見たところ、存続期間は既に満了している様子

抹消するにあたり、法務局と相談の上、登記原因証明情報は下記の通りとなりました。

登記原因及び日付「平成○年○月○日存続期間満了」

(1)採石権設定契約及び登記

採石権者●●と★★は、昭和○年○月○日、採石権設定契約を締結し、昭和○年○月○日受付番号○○番で本件不動産にその旨の登記がされた。

(2)存続期間の満了

本件採石権の存続期間は20年であるところ、存続期間の延長をしなかったため、平成○年○月○日の到来をもって存続期間が満了した。

案外シンプルです。

登記官もあまり見たことがなかったようで、戸惑っておられました

採石権は、昔開発が進んだ地域で、採石会社、生コン会社が

その地域の所有者の土地上に設定していることがよくあったようです。

しかし、開発が終わり、採石が行われなくなった後に権利を抹消し忘れたまま放置というのが結構あるみたいです。

またいつかお目にかかることがあるのでしょうかね。

見たことのない担保や権利に遭遇すると、ドキっとしますね

<みさき司法書士事務所>

2016.01.19.

その他【法律相談は敷居が高い?】

昔から、読書が好きで、法律実務書の他にも小説やエッセイ、政治経済、教養に関する本など、ありとあらゆる分野を読みます。最近、「文化庁国語課の勘違いしやすい日本語」という本を読みました

その中で、「敷居が高い」という慣用句が本来の意味と異なる用い方をされていることがわかりました

よく、「法律相談は敷居が高い」と言われることがあります。

このときの「敷居が高い」という言葉には、「行きにくい、恥ずかしい、費用面での不安、勇気がない」などのニュアンスが含まれて使われていることと思います。

しかし、「敷居が高い」の本来の意味は、広辞苑、大辞林によれば、「不義理または面目ないことなどがあって、その人の家に行きにくい。敷居がまたげない。」ということだそうです。

これを踏まえると、相談する相手に不義理などがない限りは、「法律相談は敷居が高い」とは言えませんね。

ですから、「敷居が高い!」と思わずに、ご相談をいただければ嬉しいです。

私自身も「敷居が高い」は誤った用い方をしていたことに気づき、少し恥ずかしい思いをしました。

<みさき司法書士事務所>