2014.03.19.

商業登記【マレーシア公証人サイン証明】

日本人が不動産を売却するときや、法人の役員になるときなど、

登記申請の必要書類として印鑑証明書を提出する必要があります。

印鑑証明書は、日本に住所を有する日本人又は日本に在留資格のある外国人であれば、

住所地の市町村で印鑑登録を行えば即日でも発行してもらうことができます

ところが、日本に在留資格がなくて住民登録のない外国人の場合はどうでしょう

(あるいは、外国に住所を有する日本人)

この場合、印鑑登録ができず、印鑑証明書を提出できないため、代わりの書面を提出することになります。

それが「サイン証明」と呼ばれるものです。

外国の現地の公証人の目の前で本人が書類にサインし、

書類そのものに、「本人のサインに間違いない旨の証明」がなされるものです。

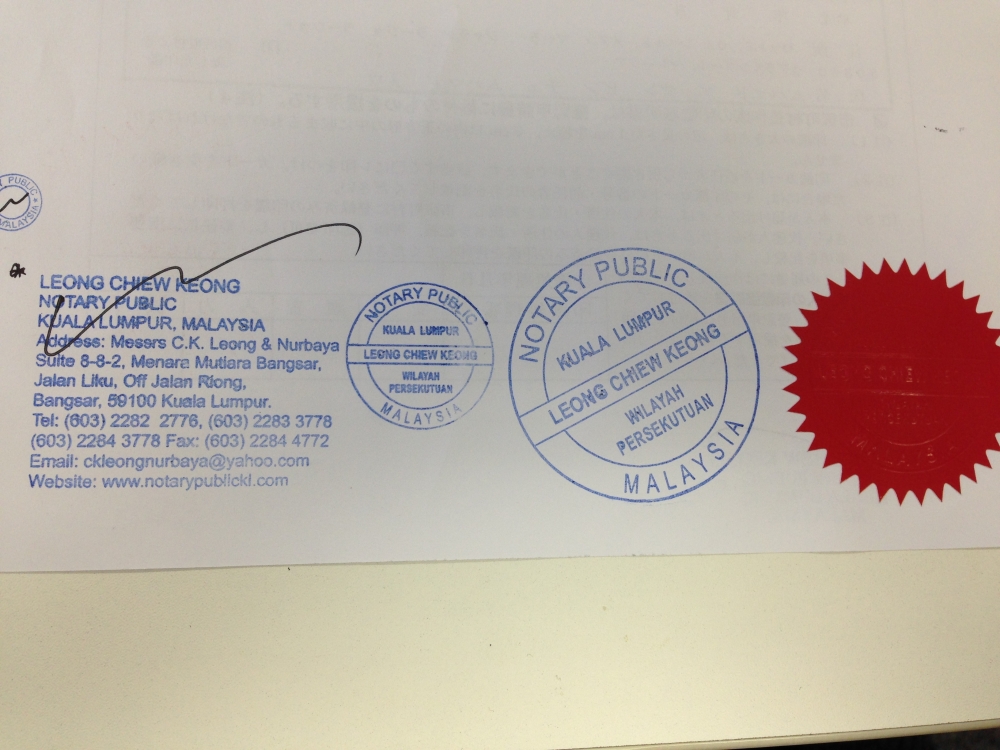

最近取得したマレーシアのサイン証明はこんな感じでスタンプが押されていました。

マレーシアのサイン証明を見たのは初です。

国によって全然形式が違うんやなぁと思いました。

ちなみに、スタンプで押されている内容は公証人役場の住所とか連絡先でしたので、

しかも英語なので、さすがに見ればわかるから訳文を付ける必要はないだろうと思い、

そのまま登記申請したところ、「訳文を付けてください。」と補正の電話がかかってきました。

私「え、そのままなんですけど…。」

登記官「それでもつけてください。」

と言われ、しぶしぶ訳文適当に作って付けました。

<みさき司法書士事務所>![]()

2014.03.18.

相続【遺留分の生前放棄】

困った息子、困った娘に絶対自分の財産を相続させたくない というご両親は結構多いかと思います

というご両親は結構多いかと思います

ところが、遺言を書いたところで、子供には遺留分という最低限保証された相続取り分はありますので、

全く相続分を残さないというわけにもいきません。

相続人の地位そのものを奪ってしまう相続排除という家庭裁判所の手続きもあるのですが、

判例で相続排除が認められたケースというのは限られています。

<相続廃除が認められた例>

■娘が暴力団員と結婚し、父母が婚姻に反対なのに父の名で披露宴の招待状を出した場合

(東京高裁決定平成4年12月11日)

■アルコール中毒症のため病気療療養中の夫である被相続人と子らをおいて使用人と駈け落ちし、そのため、これに痛憤しかつ悲嘆にくれた夫が自殺した場合

(新潟家裁高田支部審判昭和43年6月29日)

■長男が父の金員を無断で費消したり、多額の物品購入代金の支払いを父に負担させたうえ、これを注意した父に暴力をふるい、その後家出して行方不明になっている場合

(岡山家裁審判平成2年8月10日)

■夫が賭博行為を繰り返して作出した多額の借財をすべて被相続人に支払わせ、かつ、妻子を顕みず、愛人と同棲して同女との間に男児をもうけ、愛人との生活を清算する意思もない場合

(青森家裁八戸支部審判昭和63年9月7日)

そのため、相続排除を行うというのはあまり現実的ではありませんね。

(上記の判例のケースよりもっとひどいことをされたという人はぜひ相続排除をご相談ください!!!)

じゃあどうすればいいの!?という話ですが、ひとつの可能性として…生前の遺留分放棄があります。

あまり知られていないのですが、

遺留分というのは、被相続人の生前に、遺留分を有する推定相続人に放棄させることができます(民法1043条)。

(遺留分を有する推定相続人から家庭裁判所への申立が必要です。)

もちろん、遺留分を有する推定相続人が任意に申し立てることが必要ですので、

嫌がっているところを無理やり手続きすることはできませんが

しかし、いくらかお金を渡して(生前贈与)、生前に遺留分を任意に放棄させることもできますので、

ひとつの相続対策の手法として、遺言との組み合わせで考えられるのではないかと思います。

推定相続人との交渉は必要ですが。

相続って本当にややこしいですね。

<みさき司法書士事務所>

2014.03.17.

司法書士【公開研修会を行いました。】

3月15日に大阪司法書士会自死問題対策委員会で、

「いのちを支える地域連携 実践的な取り組みに向けて」という内容で公開研修会を行いました。

関係機関の方にもご出席いただき、とてもよい研修会になりました。

講師には、大阪司法書士会の会員の他、

精神保健福祉士の先生と、NPO法人白浜レスキューネットワークの理事長にご登壇いただきました。

NPO法人白浜レスキューネットワークの理事長のお話の中で、

良心が揺れるときは、良心に従え…という言葉がとても心に残りました。

私も仕事の上で、心に問題を抱えている人に出会うことが多々あります。

今までは依頼者の方の心の問題に焦点を当てていなかったのですが、

この委員会活動で様々なこと学び、向き合って仕事をすることができるようになりました。

これからもこの司法書士会の取り組みを続けていきたいと思います。

<みさき司法書士事務所>

2014.03.14.

相続【遺言を書いた方がいいのはどんな人?】

厚生労働省の人口統計では、平成24年に死亡した日本人の人数は約124万5000人と発表されています。

(ちなみに出生数は103万3000人だそうです。少子高齢化が顕著ですね

)

)

そのうち、全国の家庭裁判所に持ち込まれた相続関係の新受任件数は、

裁判所の司法統計によれば23万2534件です。

さらに、遺言の検認や相続放棄、限定承認などの争いのない事件は除き、

遺産分割等の争いになっているケースは調停・審判あわせて1万6869件でした。

相続が開始すると18%がなんらかの家庭裁判所の手続きに関わり、

1%の人が骨肉の争いになっている計算です

家庭裁判所の統計しか確認しておりませんので、地方裁判所に継続している事件や、

訴外で話し合いが調ったケースも含めればもっともっと数は増えるはずです

残された親族が争うことのないように、できれば、遺言を残しておくことが望ましいと思います。

特に次のような方は、遺言書の作成を検討すると良いかもしれません。

①「長男の嫁」、「孫」、「内縁の妻」など、法定相続人ではない人に財産を残してあげたい。

*これらの者は相続権がないため、遺言がなければ財産は相続できません。

②両親は他界し、子供がいない場合で、妻に財産を全て残してあげたい。

*両親、子供がいない場合には、妻と被相続人の兄弟が相続人になります。

妻と兄弟との間で遺産分けについて話し合いがまとまらなければ、妻は困ってしまいます。

③先妻の子と後妻の子がいる。または、婚姻外で産まれて認知した子がいる。

*子供たちの間で話し合いがまとまらない場合があります。

④子供のうちの一部の子にだけ、結婚資金や住宅購入資金を援助している場合。

*遺言がないと、相続は法定相続分になるため、子供の間で争いになるかもしれません。

⑤一部の子供だけが親の介護をしてくれている。

*遺言がないと、相続は法定相続分になるため、子供の間で争いになるかもしれません。

⑥相続人の中に「行方がわからない者」「海外に住んでいる者」「判断能力のない者」がいる場合。

*遺産分割がスムーズに行えないため、手続きが大変煩雑になってしまいます。

遺言があればスムーズに手続きをすることができます。

他にも遺言を書いた方が望ましいような人はたくさんいるのですが、

書きだすと長くなりそうなので、ひとまずこの辺で

<みさき司法書士事務所>

2014.03.13.

成年後見【成年後見監督人の辞任】

昨年、裁判所からの選任案件で、成年後見監督人に就任しました。

この事案は、親族が成年後見人の候補者として申立された成年後見申立事件で、

申立の段階で居住用不動産の処分が予定されていたため、

居住用不動産の処分が終わるまでの間、司法書士が監督してほしいということで、

裁判所の職権による後見監督人の選任でした。

最近、居住用不動産の処分が終了したため、

そろそろ辞任するか~という段階になり、疑問が。。。

辞任なんてしたことがないので、いったいどうすればいいの!?という疑問です

そこで、裁判所に相談したところ、

辞任申立書と同時に、後見人からの事務遂行報告書を提出させてほしいとのこと。

通常、後見人の事務遂行報告書は年に1度の提出となっているのですが、

家庭裁判所の話では、「後見監督人が辞任しても、後見人が十分ひとりでやっていける力があるか確認するため」

辞任の申立と同時に後見人からの事務遂行報告書を出してほしいとのことでした。

最近は親族が成年後見人となる場合でも、

このように後見監督人がタイムリミット付きで選任されることも多くなってきているようです。

<みさき司法書士事務所>