2015.07.27.

不動産登記【様々な担保の形式】

こんにちは。

久しぶりの更新となってしまいました

25日は天神祭の奉納花火が打ち上げられ、西天満界隈もたくさんの人で賑わっていました。

昔から大阪に住んでいたこともあり、天神祭といえば、子供の頃から楽しみだった花火大会なのですが、

近く過ぎて最近はめっきり行かなくなってしまいました。

(大阪人が通天閣に行かないのと同じ感覚ですね )

)

去年も結局花火は見に行かずに夏が終わってしまったので、今年は花火大会に行きたいです。

さて、最近受けた相談の中で感じたことを綴りたいと思います。

【A社にお金を貸す代わりに不動産を担保にとる】場合、どのような担保設定の形式が良いか?

①抵当権

②代物弁済予約を原因とした所有権移転仮登記(仮登記担保)

③譲渡担保を原因とした所有権移転

④質権

どれでしょう?

いずれも、担保としてのメリットとデメリットがありますので、

どの担保を設定するのが一番有益かを考えなければなりません。

以下に上記①から④の特徴を挙げたいと思います。

①抵当権

債務者又は第三者が占有を移さずして、債権者が他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受けることのできる担保権です。住宅ローンなどによく見られます。

メリット⇒占有は移さないので、担保に入れている間も債務者はその不動産を自由に使用収益することができる。

デメリット⇒債務不履行が発生した場合、換価は競売によることとなるため、換価に時間も費用もかかる。

②代物弁済予約を原因とした所有権移転仮登記(仮登記担保)

「債務不履行があるときは、債権者に、債務者又は第三者に属する所有権の移転をすること」を目的とした代物弁済予約契約に基づいて仮登記をなし、実際に不履行があった際には本登記を行って、債権者が所有権を取得するという担保方法です。

メリット⇒本登記をするまでの所有権はあくまで債務者又は第三者に帰属しているため、③と異なり、所有者ならではの負担がない。①と同じく、担保に入れている間も債務者はその不動産を自由に使用収益することができる。

デメリット⇒そもそも債務者が本登記に協力しない場合には、本登記ができない。この場合、所有権移転本登記を求めた訴訟を別に行う必要があります。

③譲渡担保を原因とした所有権移転

担保の目的たる権利(所有権)を設定者が債権者に移転し、債務が弁済されると設定者に復帰するが、債務不履行が生ずると、権利は確定的に債権者に帰属するという形式をとる担保方法です。

メリット⇒債務不履行が生じた場合、即座に売却して売却代金で債権に充当することができる。

デメリット⇒所有権が完全に債権者に移転するため、物件管理や固定資産税の負担をする必要が出てくる。

④質権

債権者がその債権の担保として、債務者又は第三者の不動産を占有し、かつその不動産につき他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受けることができる担保権です。

メリット⇒所有権は債務者のまま、占有が債権者に移転するため、債権者は不動産を使用収益することができ、かつ③と異なり所有者ならではの負担がない。

デメリット⇒債務不履行が発生した場合、換価は競売によることとなるため、換価に時間も費用もかかる。

いずれの方法をとるのが一番有益かは、状況によって異なりますので、

悩む場合は専門家にご相談ください。

<みさき司法書士事務所>

2015.07.06.

その他【国民背番号制のメリット】

今、ちょうど話題になっているマイナンバー制度について勉強しています。

マイナンバー制度は国民背番号制と批判されることもありますが、諸外国では近年、制度として広く利用されており、むしろ近代国家である日本が利用していないのは珍しいみたいです。

諸外国の例を見てみると、良い面もそれなりにあるようです

例えば、デンマークなどでは国民ひとりひとりが個人のマイページにアクセスすることができ、

行政の各機関に保管されている個人に特定の情報が表示されます。

■自分や家族が必要な行政申請とその期限

■過去に行った申請内容

■自分はどのような助成金が申請可能か

■育児休暇があと何日取得可能か

■取得可能な年金額やその運用状況

といったプッシュ型の情報提供を受けることができます。

日本では自分で調べて申請しないと、税金の還付すら受けられませんもんね

また、アメリカでは養育費の履行確保にも役立っているようです。。。。(ここからがブログの本題)

日本では離婚後、母親が父親に養育費を請求するにあたって、父親と協議が調わない場合は、

裁判所で調停を行うなどして養育費の額面を決定してもらい、

更に履行されない場合は、強制執行をして給与を差し押さえるなどの手続きが必要になります。

そこまでしても、父親が会社を転職すれば、差押の効力が次の会社にまでは当然に及ばず、

強制執行の手続きを再度行う必要があるため、とても大変です。

ところが、アメリカにおいては

裁判所が養育費の問題を扱うと時間がかかるとして、行政が決定するという方針が採られ、

連邦政府の中に養育費庁が設けられ、各州政府と連携を保ってガイドラインに基づいて養育費を決定します。

父親が行方をくらませている場合でも、アメリカでは国民に社会保障番号が割り当てられているため、

州を越えて移動しても居所を突き止めることができ、また、使用者は新たに従業員を雇えば登録する義務があるため、転職しても勤め先を探すことができます。

その結果、給料から養育費を天引きすることが可能となり、その他にも所得税の還付金や失業給付の差押、各種免許の停止など、あらゆる手段を使っての履行確保が可能となっているようです。

(ある意味コワイですね )

)

これから日本でマイナンバー制度が始まると、生活上でどのような影響が生じるのでしょうか。

メリット、デメリット、いろいろとありますが、デメリットの方が大きくなるということだけは避けたいですよね。

<みさき司法書士事務所>

2015.07.01.

その他【神奈川での役員会】

6月27日、28日は全国青年司法書士協議会の役員会が神奈川県司法書士会館で行われました。

初めて神奈川県の会館に行ったのですが、

徒歩5分で中華街…という場所にあり、立地の良さに驚きました

役員会は基本的に承認・協議・報告事項がたんたんと進められるのですが、

今回は、憲法問題を少し勉強しましょうということで、

弁護士の先生にお越しいただいて、憲法違反の戦争法制の問題点についてお話を聞きました。

具体的には、①集団的自衛権行使、②外国軍隊に対する後方支援の拡大、③国際平和協力活動における活動領域の拡大、武器使用基準の緩和、④グレーゾーン事態への対応手続の簡略化についての問題です。

政治・宗教の話をするのはどうしても避けがちですが、

日本で暮らしている以上、また、法律を勉強している身である以上、

憲法の話は避けて通ってはいけない問題なのだと感じました。

今の20代~40代が、30年先の日本を決めるのですから、

若い世代はもっと政治に関心がないとだめですね。

夜は、みなとみらいへ。

横浜の夜景はとても綺麗でした!

ここからは同業者にしかわからないかも。

↓

役員会では、日本司法書士会連合会の総会の報告や、

公益社団法人リーガルサポート総会の報告がありました

日本司法書士会連合会は代議員制(間接選挙制のようなもの)なので、

総会において議決権が公正に行使されているものと考えられるのですが、

公益社団法人リーガルサポートの場合、社員(会員の司法書士)は1人1票制で、

東京で行われる総会に出席できない社員の票数は理事長に白紙委任されてしまうため、

理事長が4000票近くを有しており、過半数決議を理事長だけでできてしまうという総会に、

疑義があるということの報告を受けました。

今まで、自分の所属する団体の舵の取り方をあまり深く考えることはなく、

白紙の委任状を出していた自分が恥ずかしく思えました。

来年以降はちゃんと考えて議決権の行使をしなければいけないと深く反省しました。

<みさき司法書士事務所>

2015.06.25.

その他【出版されました。】

昨日はゴルフのレッスンへ行ってきました。

レッスンプロの言葉で、

「プラスを口にすると書いて、【叶う】という字になるから、できないとか、無理だとか言わずに、

できる!と思っていつもプラスの言葉を口にしなさい。」

と言うお話がゴルフより一番心に残りました。

(ちなみにゴルフの方は全く上達していません )

)

どんなことにでも通ずるお話ですよね。

常にプラス思考で生きていたいものです

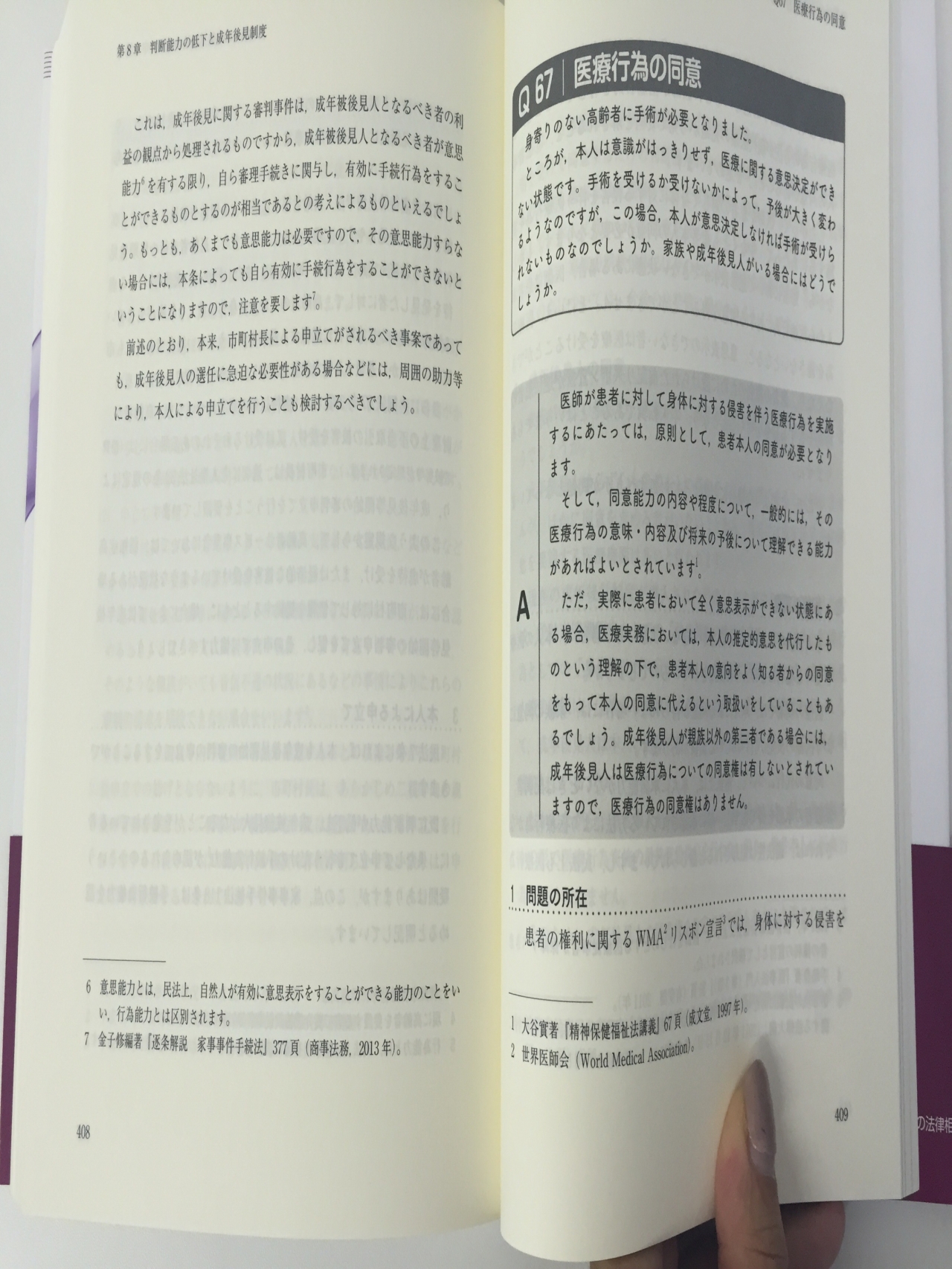

さて、本日やっと本が出版されました

初めての出版 自分の書いたものが世に出るなんて、嬉しすぎる

自分の書いたものが世に出るなんて、嬉しすぎる

中身はこのようになっております。

たくさんの人に買ってもらえますように

<みさき司法書士事務所>

2015.06.16.

相続【受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力】

最近、遺言書を作成するにあたり、検討した事項について綴ります。

遺言者よりも先に受遺者が死亡してしまった場合、遺言の効力は原則として生じません。

では例外は?と思うところですが、例外として、次のような判例があるようです。

「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。

(最高裁判決平成23年2月22日)

つまり、「受遺者が先に死亡した場合には代襲者その他の者に遺産を相続させる旨」の意思が当時の事情及び状況などから推定できるという特段の事情があれば、代襲相続の効力が生じることもあるようです。

とはいえ、あくまでも「特段の事情」がある場合に限ります。

何が「特段の事情」に該当するのか明確な基準はありませんから、心配ですよね。

このような場合に備え、補充遺言を残しておくことができます。

例えば、

第1条(遺言)

遺言者は、遺言者の所有する全財産を次の者に相続させる。

第2条(補充遺言)

遺言者は前条に記載の者の中で、遺言者の死亡以前に死亡した者がいる場合には、前条によりその者に相続させるとした財産を、その者の子に(複数の場合は均等に)相続させ、又は遺贈する。

というような遺言の書き方をしておくこともひとつの方法です。

<みさき司法書士事務所>