2016.08.12.

その他【準委任契約の場合の報告義務について】

契約は、商取引において全ての基礎となります。

ところが、人間関係が先にあると、明確な契約書を結ばないままに、取引に入ってしまうことって案外多いんですよね。

最近、私が(他社に)依頼していた行為についての報告義務で思ったことがありましたので、

準委任契約、請負契約について備忘録として整理してみました

法律行為以外の事実行為の委任をすることを民法では「準委任」といいます。

これに対し、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束することを「請負」といいます。

世の中のほとんどの商取引における契約の性質は、「準委任」か「請負」のいずれかに分類されるものと考えられます。

多くの方が「準委任」だろうが「請負」だろうが、仕事を依頼した以上は、

履行状況や状況の変化などを含め、動きがあれば報告が欲しい!と思いますよね。

報告義務について契約の中で明らかになっている場合が多いと思うのですが、

契約書がない、又は契約書の中で報告義務について明記がない場合は(特別法である商法にも規定がないため)私人間契約の原則となる民法が適用されます。

ところが、民法上でも請負については報告義務の明記はなく、準委任の場合も「受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。(645)」とだけ記載があります。

う~ん・・・・。

たいがいの業者は、「いい報告」はこちらから依頼しなくても報告してくることが多いのですが、

「都合の悪い報告」だったら聞かれるまで黙っていることも多かったりしますよね。

ところが、こちらからしてみれば、都合の悪いことほど早く報告してよ!と思うわけです。

報告がなかったことで発生した損害についてはどうやって責任追及しようかと考えつつ、

報告義務についても契約書の中で明確にしておくべきだったという点が、迂闊でした。

反面教師だな、と思いました。

<みさき司法書士事務所>

2016.08.03.

その他【夏季休暇をいただきました。】

少し早めの夏季休暇をいただいて、今年はグアムに行ってきました

南部観光では史跡を巡りました。

日本軍とアメリカの海兵隊の戦場となった跡地にある太平洋戦争国立歴史公園で撮った写真です。

よく晴れていて、綺麗な空と海が撮れて、大満足です!

現地のガイドさんのお話を聞いていて面白いなぁと思ったのが、先住民族のチャモロ族の文化のお話でした。

チャモロ族では、長男ではなく一番末っ子の男の子が家を継ぐ代わりに、年老いた両親の面倒を見るんだそうです。

日本の文化と真逆ですね

(今は日本もそんな文化あんまり関係ないかもしれませんが )

)

古い文化なので、何か合理的な理由があるのでしょうけれど、その理由までは説明してもらえませんでした。

末っ子が一番長生きするであろうというわかりやすい理由なのかな?

他国や他の文化での相続事情って、結構面白いんですよね。

それぞれにその国の風習による理由や、合理的な理由があったりするので。

<みさき司法書士事務所>

2016.07.26.

不動産登記【真正な登記名義の回復とよく似た登記・民法646条2項による移転】

真正な登記名義の回復(詳細はコチラ)と類似する登記に、「民法646条2項による移転」という登記があります

これは、AがBに対して、B名義で法律行為を委任し、委任事務が終了したときに、A名義に所有権を移転する例が挙げられます。いわゆる名義貸しをして不動産を取得した場合に、名義を本当の所有者に戻すってやつですね

よくある例が、

①Aでは資金不足で銀行融資が受けられないため、B名義で不動産を購入し、Bを債務者として銀行から融資を受けた。Aの資金でB名義の債務を全額弁済したため、委任を終了させ、BからAに所有権の登記名義を変更したい。

②A名義では農地を購入できないため、農家であるB名義で農地を購入してもらった。その後、Aが要件を満たしたため、委任を終了させ、BからAに所有権の登記名義を変更したい。

などです。

大阪でも南部では農地の取得でよくある話です。

登記原因証明情報に記載する事項はいたってシンプルです。

1.委任契約に基づき、受任者が申請に係る不動産の所有権を取得して登記を経由している事実

2.所有権が受任者から委任者に移転する旨の合意が成立した事実(条件成就の場合はその事実)

3.所有権が移転した事実

の記載があればOKです なぜ委任したかなどの背景事情までは書く必要はありません。

なぜ委任したかなどの背景事情までは書く必要はありません。

真正な登記名義の回復とよく似た登記ですが、登記原因は明らかに異なりますので、

正しく使いこなしたいところですね

<みさき司法書士事務所>

2016.07.19.

成年後見【遺言による未成年後見人の選任】

民法では、未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で未成年後見人を指定することができると規定されています(839)。

実際に遺言の効力が発生すると、遺言及び遺言の効力が発生したことを証する書面(除籍謄本や死亡診断書の写し?)を持って市役所の窓口に行けば、未成年後見人が就任した旨を戸籍に記載してもらい、未成年後見人としての職務がスタートします

未成年後見人は未成年者が成年に達するまでの間、未成年者に代わって財産管理を行うことになるのですが、通常、家庭裁判所で未成年後見人の選任が行われた場合は、裁判所の監督下におかれ、未成年後見人は、毎年その財産管理報告を裁判所に対して行う必要があります。

この点、遺言で指定された未成年後見人の場合、裁判所での選任手続きを要しないため、裁判所へはどのように事件として係属することになるんだろうと思って、調べてみました

すると、遺言で未成年後見人が選任された場合は、裁判所が事件として把握することもないため、裁判所の監督下に置かれることはないそうです

だったら不正しようと思えば簡単に不正されてしまう恐れがあるのでは と制度の不備を感じずにはいられません

と制度の不備を感じずにはいられません

この不安を解消するためには、未成年後見人の他、未成年後見監督人も遺言で定めておくことで対応するしかないのでしょうか。

なお、報酬に関しては、遺言で具体的に定めていなければ、民法862条を根拠として裁判所が定めることができるため、家庭裁判所に報酬付与の審判を申立することが認められるようです。

<みさき司法書士事務所>

2016.07.15.

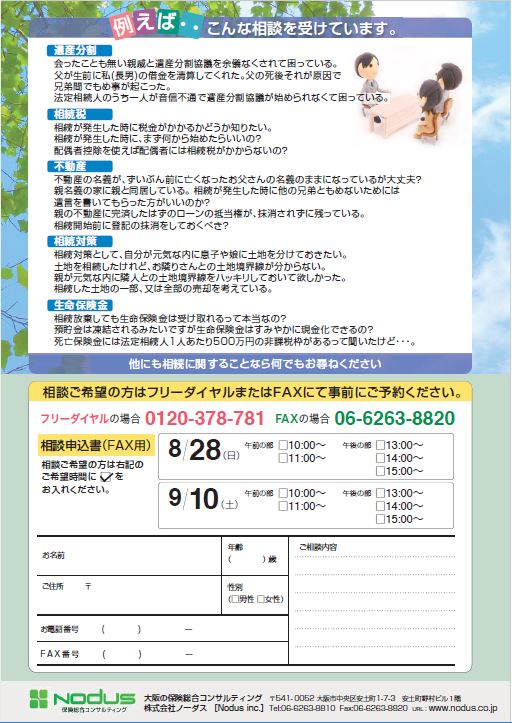

相続【宝塚での無料相談会の開催予定】

8月28日(日)、9月10日(土)に、弁護士さん、税理士さん、土地家屋調査士さんと合同で、

相続に関する個別無料相談会を開催することとなりました(主催は株式会社ノーダスさんです )。

)。

場所は宝塚で、場所などは下記の要領で行います。

宝塚と言えば、兵庫県での勤務時代にはよく行った場所なので、懐かしい気持ちになります

時期は暑い時期ですけど、なんとなく宝塚って涼し気なイメージ♪

様々なご相談に対応できると思いますので、ご興味のある方はぜひ参加申し込みください

<みさき司法書士事務所>