2016.07.12.

その他【学生さんの事務所訪問】

昨日は、私の母校の学生の女の子が、事務所訪問に来てくれました

司法書士を目指して勉強中ということで、実際に司法書士として働く女性の先輩に話を聞きたいと、大学に出入りのある弁護士さんを通じて、事務所に訪ねて来てくれたんです

ちょうど大学3年生で、周りも就活を始めだす頃

一応就活するか、専業受験生になるか、ロースクールにも興味がある・・・と、自分の将来について、とても悩んでいたようでした

そんな後輩の姿を見て、昔の自分も彼女と同じくらいの時期から勉強を開始したため、同じように悩んでいたことを思い出しました。

実際に何年か司法書士の仕事をしてみた今だからこそ、後輩に助言してあげられることもあると思うので、少しでも彼女の心に響いていたらいいなぁと思いつつ、私自身も後輩の話を聞いて、もっと後輩の鏡になれる先輩になろう!と思うことができたので良かったです

初心を思い出すことは本当に大切ですね

<みさき司法書士事務所>

2016.07.06.

相続【法定相続情報証明制度(仮称)の新設】

法務省が7月5日、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度(仮称)」を来年度に新設すると発表しました

現在は、相続の手続を行う場合、被相続人の出生~死亡までと、相続人の戸籍謄本書類一式を、法務局や各金融機関、各役所にその都度、原本の提出をする必要があります。戸籍の原本は確認後に還付されるとはいえ、1通しかない場合は一カ所ずつ順番に手続を行うことを余儀なくされますから、戸籍の提出先が多ければ、それだけ手続き完了までに時間がかかっているのが現状です

(全部の戸籍を複数枚ずつ用意すればよいだけの話なのですが、その分費用が高くつくので、戸籍を1通ずつ取って使いまわすことが一般的です。)

この法定相続情報証明制度は、最初に戸籍一式を法務局に提出すれば、法務局が法定相続人の証明書を発行してくれます そして、この証明書を戸籍謄本の原本一式に代えて各金融機関や役所などに提出することで、戸籍謄本の原本の提出が省略できます。証明書が数枚あれば、同時並行に各所での相続手続きを進めることができるようになりますから、今までよりも迅速な手続きの進行が可能になると考えられます

そして、この証明書を戸籍謄本の原本一式に代えて各金融機関や役所などに提出することで、戸籍謄本の原本の提出が省略できます。証明書が数枚あれば、同時並行に各所での相続手続きを進めることができるようになりますから、今までよりも迅速な手続きの進行が可能になると考えられます

ところが、各金融機関では相続関係の確認が簡易になるため、大幅なコスト減になる一方で、各法務局では相続登記の申請に関して提出される戸籍謄本の他に、戸籍の確認業務が増えることで、通常の登記業務の方にも(登記の完了が今より遅くなる等)影響を及ぼさないかが心配です

また、現在の発表では、申請人側で作成した相続関係図を基に、法務局がそれを証明するカタチで証明書を発行するとのこと。どのような証明書として交付されるのかは謎ですが、簡単に偽造できないようにして欲しいですね。

ただ、この制度が新設されても、戸籍謄本の提出に代えて法定相続情報証明書を提出すれば、法定相続人を証明することができるに過ぎず、遺産分割を行う場合には遺産分割協議書の添付が必要となりますから、少し便利になったという程度でしょう。

今まで通り、戸籍を全て集めるという作業は軽減されません。

窓口に行けば、被相続人の出生~死亡までの戸籍と、被相続人の法定相続人の戸籍一式がポンっと出てくるようになれば、一般の方にとって、手続が容易になるので、いいと思うんですけどね~。

<みさき司法書士事務所>

2016.06.30.

司法書士【司法書士の代理権の範囲に言及した最高裁判例について思ったこと】

6月27日、遂に司法書士の代理権の範囲について言及する最高裁判例が出ましたね

最高裁判所のHPにも掲載がありますが、コチラです。

もともと司法書士が債務整理を行うにあたって代理することができる範囲について、ア~ウ説があったようです。

ア、総債権額140万円以下

イ、個別債権額140万円以下

ウ、依頼者の受ける経済的利益の額が140万円以下

最高裁は、司法書士の代理できる範囲は、「個別債権額が140万円以下」と裁判官全員一致で判断しています。

私は当然に個別債権額が140万円以下の場合に限って代理できるものだと思っておりましたので、今回の裁判で総債権額140万円以下とする説や、(司法書士会が主張する)経済的利益140万円以下とする説があることを知り、逆にびっくりしました

ちなみに経済的利益140万円以下説の根拠は、簡易裁判所で行う「特定調停」の訴額の算定根拠が「依頼者の受ける経済的利益」であり、経済的利益が140万円以下であれば、総債務が140万円を超える場合でも司法書士が特定調停を代理できるからだそうです。

簡裁代理認定試験のときにも勉強したはずなのに、この論点は全く知りませんでした。

司法書士会、攻めてるなぁ~という感じです

さらにこの事件で注目を浴びたのは、代理権を超えて和解を締結し、その際依頼者から受け取った成功報酬について、不法行為による損害として、返還請求が認められている点です。

もしかして、過去、本件と同様に債務整理を行って報酬を受領してきた司法書士事務所は、今頃ヒヤヒヤしているのでは?

司法書士は裁判所に提出する書面の作成をすることはできますが、その書面作成を行う上で事実の整理はあっても、法判断はできず、その結果、書面作成について成功報酬という概念は認められていません(高松高裁昭和54.6.11)。

ましてや、訴外での和解については裁判所の書類作成業務にもあたらない(ハズ)ですからね。

債務整理(主に過払い請求)の全盛期を経験していない私にとっては、

そんな高額の和解をすることもなかったので、まるで他人事のようですが

<みさき司法書士事務所>

2016.06.15.

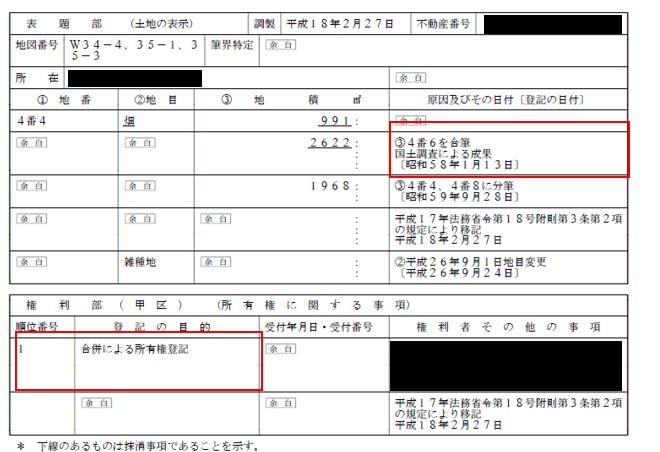

不動産登記【国土調査による合筆と権利証について】

最近、国土調査によって合筆されている土地の所有権登記をしました。

「合併による所有権登記」とあるため、あ、合筆後の権利証が必要だな~と思ってふと右上を見ると、

「国土調査による成果」と書いてあります。

それって、通常の合筆と同様に権利証が発行されるんだろうか… と思って調べました。

と思って調べました。

通常、合筆して新たに土地の登記簿が作成された場合、新しく権利証(登記識別情報)が発行されるため、合筆後の当該土地の権利証は新しく発行されたものになります。

ところが、国土調査によって合筆された土地の場合、権利証が新たに発行されることはないため、所有権を取得した際に発行された権利証が権利証として有効に使用できるようです。

表題部にはいろんな登記事由があるんですね。面白いな~と思いました

<みさき司法書士事務所>

2016.06.06.

相続【養子縁組婚姻って・・・?】

最近、相続登記を行うために戸籍を確認しておりましたら、「養子縁組婚姻」という原因で入籍している戸籍を発見しました

言葉は知っていましたが、実際に見たのは初めてです。

旧民法において、「婚姻」とは、夫の家に入る(夫の姓を名乗る)婚姻を意味しており、

夫が女戸主である妻の家に入る婚姻は「入夫婚姻」と称していました。

そして、「入夫婚姻」が婚姻のみを目的とするものであるのに対し、「養子縁組婚姻」とは、婚姻の他に夫が妻の親と縁組関係をも併存させていることが特徴になります。

現在の民法に基づく戸籍事務では、「婚姻届」と「縁組届」は別々の手続を踏んで行うことになりますので、一括で!というのはあり得ません。

相続登記をしていると、旧民法の名残が戸籍からわかるので、面白いですよね

<みさき司法書士事務所>